復活ササニシキ 5kg 宮城県登米産 特別栽培米 令和5年産 受注生産

価格情報

¥3,580(税込)

35ポイント獲得!

数量

◆受注生産です。最大5営業日以内に発送いたします。

商品情報

名称:精米

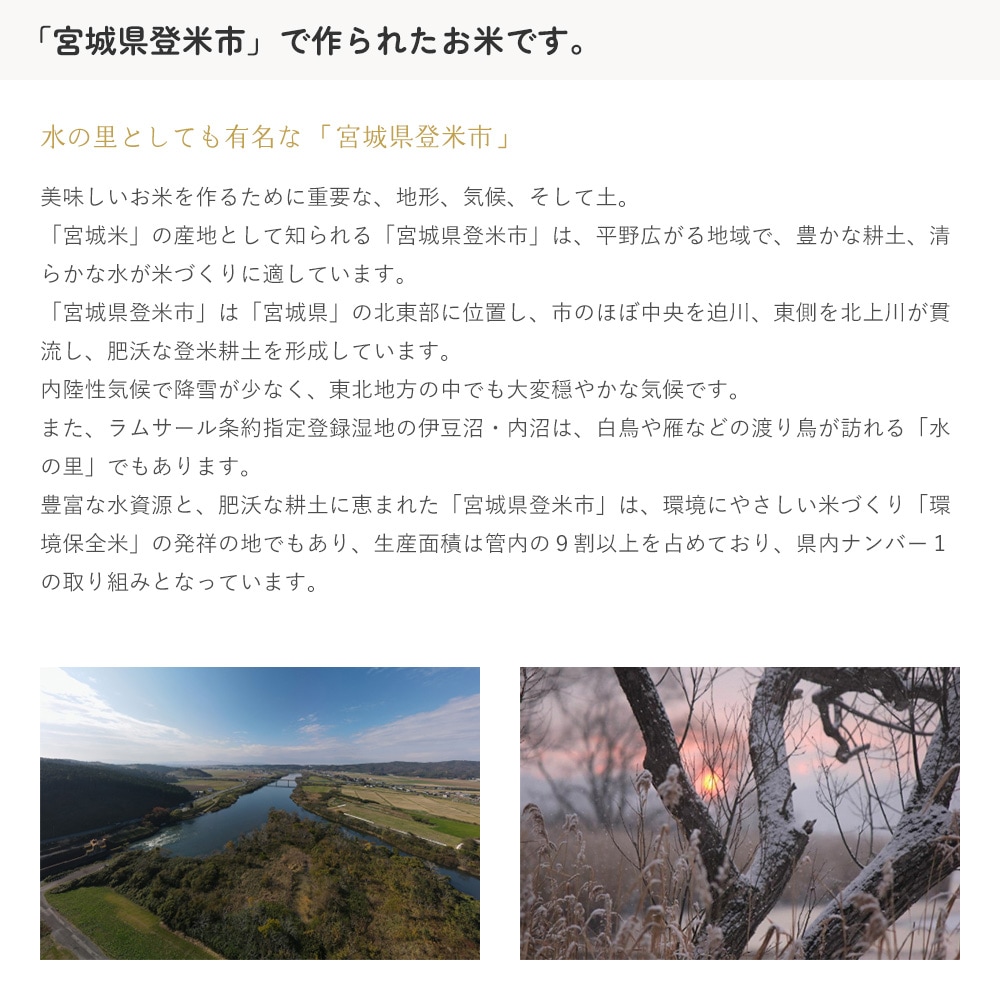

産地:宮城県登米市

品種:ササニシキ 単一原料米

産年:令和5年産

内容量:5kg

◆必ずお読みください◆

こちらの商品は【受注生産】です。

通常、ご注文確認後、5営業日以内に発送させて頂きますが、

ご注文のタイミングによってはお時間を頂戴する場合がございます。

予めご了承ください。

- システム商品コード

- 000000000092

- 独自商品コード

- DK-TMTFSS-5K

商品説明